ケイヌビエ

関東の田園地帯では実によくみかけるヒエ類。

日本のノビエ類ではもっとも野生に近い種だと思っていて、平野部の低湿地に多く、水田よりむしろ自然湿地でよく見かける。

長いノギが特徴的で、強豪かつ横向きに周囲の植物をなぎ倒すように生育する様子も他のノビエ類とは違ったものを感じさせられる。本種が蔓延った水田が収穫もされず放棄されているのをときどき見かけるが、これは管理者に不幸があったためか、それとも管理不能になったためかはわからない。こういうことがあるので私にはうらみのある水草でもある。

紫色の禾はカッコいいのだが凶悪な雑草性をもつため栽培はやったことがない。生えてきてしまう場合もあるがとにかく抜くようにしている。

さて、あまり言及されないのだがケイヌビエはイヌビエとはかなり違うように見える。

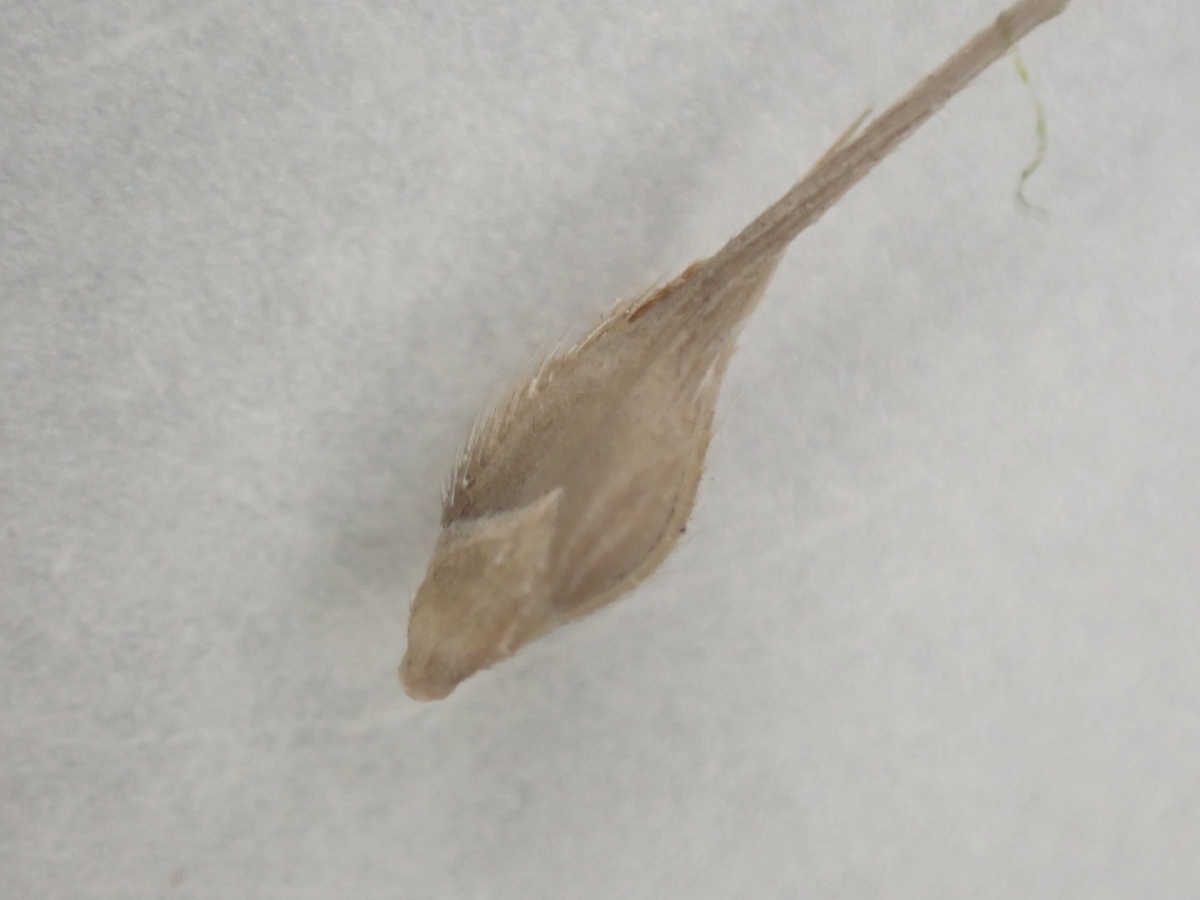

典型的な禾の短いイヌビエよりそもそも小穂が一回り以上大きく、長さだけならタイヌビエや栽培ヒエと同格である。全体に細長いので勿論これらほどのボリュームはないが…。

さらに、第一護エイはかなり長く、この点ではイヌビエとは明らかに違っていてむしろタイヌビエと紛らわしい。これだけを見ると、タイヌビエの写真としてケイヌビエを紹介しているサイトがあるのも納得である。ただ野外でみるとタイヌビエは立ち性で穂は粒が大きいが種子数も少なく穂がほぼ直立しているのに対し、ケイヌビエは匍匐性に近く穂は大きく枝垂れる。タイヌビエにも禾があるものがあるが短く、ケイヌビエのように発達するものはない。タイヌビエは西日本ではC型(粒の下面が膨れて艶を持つ)、東日本ではC形ないしF型(粒の下面は平坦で艶を欠く)だが、いまのところ見る限り、ケイヌビエはつねにF型に近いようすである。